野原一人×橋本百合香「Re: I 和」

- info9440318

- 8月15日

- 読了時間: 6分

2025.8.16 Sat - 8.31 Sun

この度 SAN BANCHO GALLERYでは、「日本」や「和」というテーマに異なる視点からアプローチする、野原一人と橋本百合香による二人展「Re:I 和(れいわ)」を開催いたします。

本展は、個人の視点と現代の感性を通して、

「Re:」=再構築、「I」=私、「和」=日本文化と考え、「和」の再構築=“ Re: I 和 ”を試みるものです。

日本を象徴する浮世絵を題材に、令和の感性で再構築した作品を描くアクリル作家・野原一人。

自身のルーツや感覚をてがかりに、日本画材や西洋絵画の古典技法で制作し、技法材料を尊ぶ橋本百合香。

現代における新たな「日本」や「和」のかたちを、ぜひご高覧いただければ幸いです。

■Re: I 和 について

" Re: I 和(れいわ)"

「Re:」=返信/再構築、

「I」=私/アイデンティティ、

「和」=日本文化。

現代のアーティストたちは、自らのアイデンティティ(I)や日本文化(和)を深く考察し、感じ取りながら作品を制作しています。

本展「Re: I 和(れいわ)」は、英語の「Re:」に込められた多様な意味

─「Reply(返信)」「Regarding(〜に関して)」

─および接頭辞「re-」が持つ「再び」

という概念を重ね合わせています。

過去の知識や体験、文化を基盤に「再び」捉え直し、新たなかたちで表現し「答える」展覧会です。「Re: I 和」は、返信や対話を通じて、自己と日本文化を再構築し、現代の視点で問い直す試みでもあります。

野原一人 Hitori Nohara

○経歴

1987年 大阪生まれ

早稲田大学人間科学部人間環境科学科卒業

京都芸術大学通信教育課程洋画コース卒業

<受賞・入選歴>

2022 「 KAYA アートコンペ2022」 入選

2024 「2023年度京都芸術大学 卒業制作」同窓会賞

2024 「いい芽ふくら芽 in Osaka」入選

<主な展示歴>

2022 「KAYAアートコンペ2022」 RAUM戸倉宿(長野)

2023 「ACTアートアワード 2022」

Art Complex Center(東京)

2024 「京都芸術大学通信教育課程 卒業制作展」(京都)

2024 「Artist New Gate SAN BANCHO Selection」

SAN BANCHO GALLERY(東京)

2024「いい芽ふくら芽 in Osaka」 大丸梅田店(大阪)

2024「KANZEN-完全-」伊勢丹新宿店(東京)

2024「展望-若手作家セレクション-」仙台三越(宮城)

○コンセプト

日本を象徴する浮世絵を題材に、令和の感性で再構築した作品を描くアクリル作家・野原一人。

大阪で生まれた野原の原風景には、現代的なビル、古代からの寺社仏閣、昭和の建物など、異なる時代の景色が雑多に共存していました。その光景を通して「日本的なものとは何か」という問いが芽生え、その答えを「異なるものが混ざり合い、共に存在する景色」に見出しています。

日本を表す言葉「和」には「合わせる」「協調する」という意味があり、日本は古来より多様な文化や技術を取り入れ、融合させることで独自の文化を築いてきました。野原は、この融合の精神を“マッシュアップ”と捉え、異なる要素を組み合わせて新たな価値を創り出すことを制作の核としています。

○今回の制作について

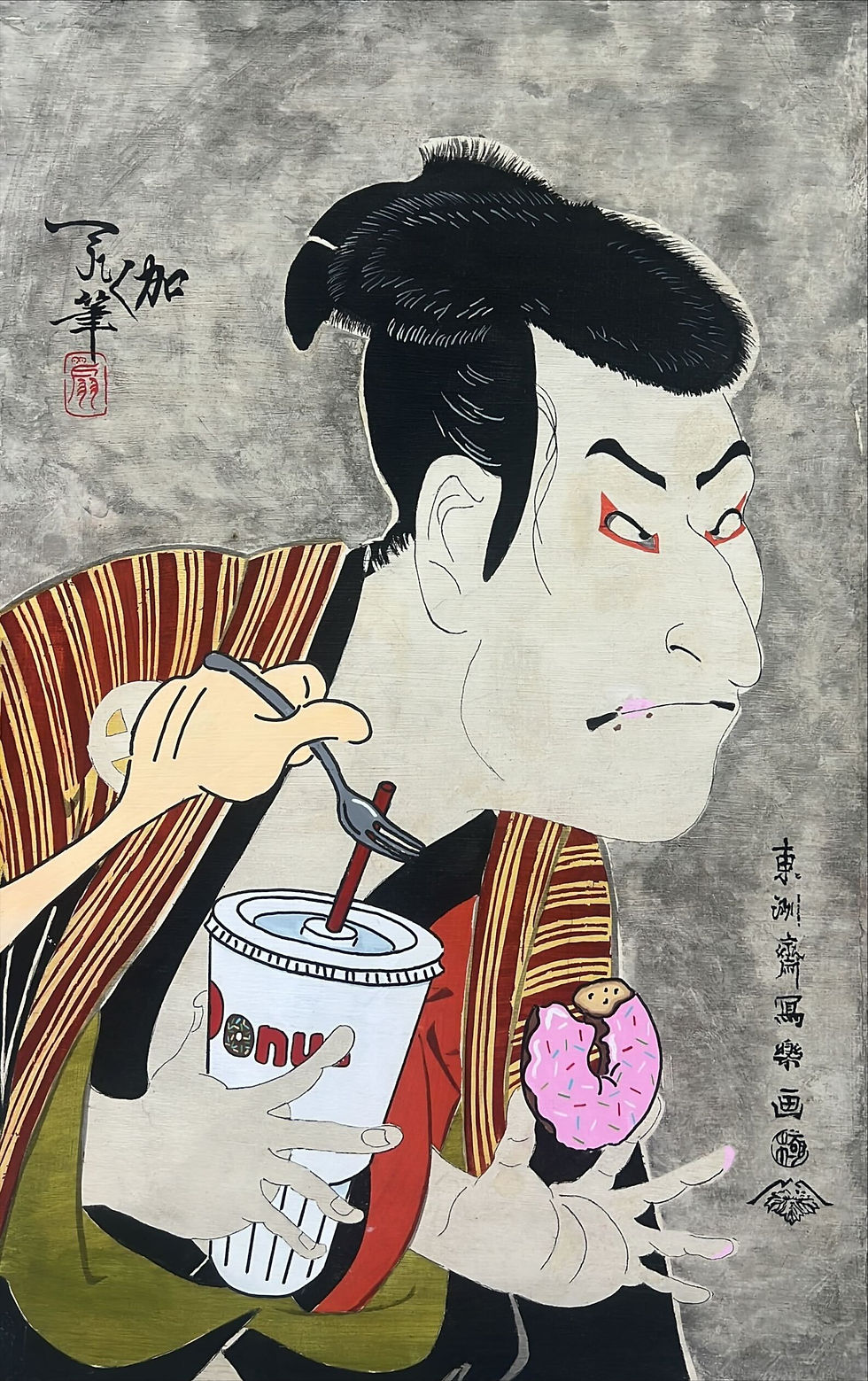

今回は、写楽と北斎の作品が持つそれぞれの特徴と、日本文化を象徴する「見立て」に焦点を当てて作品制作を行いました。「見立て」とは、枯山水や落語の扇子、小道具などに見られるように、あるものを別のものに置き換えて楽しむ表現方法であり、現代では月見バーガーのような身近な商品にも息づいています。

写楽の代表作である大首絵は、人物の「手」の描写が特徴的です。

本作では、その手を「何かを持っている手」に見立て、アメリカのファストフードを描き加えました。異なる文化を掛け合わせることで「和」の新たな表現とし、さらに、その手がつまみ食いしている様子を通じて、現代の私たちが日本文化を“スナック感覚”で消費しているのではないかという問いを投げかけています。

一方、北斎の「富嶽三十六景」は、主役である富士山を遠景に置き、近景に当時の人々の暮らしを大胆に配置する独自の構図で知られています。この視点の転換こそが北斎の魅力のひとつです。

本作では、この「主役を遠景に追いやる」手法を現代に置き換え、近景に現代の私たちの日常に欠かせない存在となったペットたちを登場させました。元の絵に描かれていた桶や木材をハムスターの回し車や猫の爪とぎに見立て、動物たちの生活感やしぐさを表現しています。

写楽の手の表現、北斎の構図、そして日本的感性である「見立て」を融合させ、現代的なテーマとモチーフで再構築しています。

橋本百合香 Yurika Hashimoto

○経歴

1998 広島にて生まれる

2022 京都芸術大学(旧称:京都造形芸術大学)美術工芸学科日本画コース 卒業

2024 京都芸術大学大学院修士課程美術工芸領域日本画分野 修了

<展示歴>

2020 「京都信用金庫2021年卓上カレンダー原画制作プロジェクト」3月担当 京都信用金庫/京都

2021 「画心展 倣古展」出展 京都芸術大学/京都

「第6回石本正日本画大賞展」入選 浜田市立石正美術館/島根

2022 「Porsche Art Museum」梅軒画廊賞・ゴンドラパステル賞受賞 ポルシェセンター京都/京都

「いろいろといろ 橋本百合香×吉村織那」出展 gallery718/広島

2023 「exhibition 花~もののあはれ~」出展 ギャラリーMOS/三重

「上賀茂神社アートプロジェクト 13th」出展 上賀茂神社/京都

2024 「京都芸術大学大学院修了展」出展 京都芸術大学/京都

「Saturday Night Once More」出展 WaLL_alternative/東京

「みえてくるものみえなくなるもの」 アートギャラリー北野/京都

2025 「昼間の星の裏をのぞきたい」 下北沢アーツ/東京

○コンセプト

現代日本画において「固定化された技法や素材の概念」に疑問を投げかけ、作品制作を行う橋本百合香。

和紙や岩絵具を用いれば日本画とされる一般的な見方に違和感を抱く背景には、母が日本人でありながらブラジルで育ったという自身のルーツがあります。「日本に生まれ育ったから日本人」という単純な枠組みへの疑問は、境界を揺さぶる表現の原動力となっています。

橋本は、日本人が本来持つ感受性を、江戸期の絵師・伊藤若冲や長沢芦雪の動物画に見いだしています。技巧と柔らかさが共存する彼らの作品は、日本人の心の豊かさを象徴しており、橋本にとって作品に登場するねずみは、幼少期の記憶や自己の分身を象徴する存在です。とくに檻の中のねずみは、多数派の価値観に翻弄される現代人の姿とも重なります。

制作において橋本は、素材や技法の意味を問い直しながら、西洋絵画の要素や墨の表現、膠に関する知識を取り入れて、新たな表現の可能性を追求しています。日本人特有の「ありのままを受け入れる感性」を体現する手法として、コラージュも導入しています。大竹伸朗の作品に見られる、制作過程の偶然性やズレを受け入れる姿勢にも共鳴しています。

作品では、岩絵具や墨のような不変の素材と、紙や箔など経年で変化する素材が組み合わされています。退色や変色すらも作品の一部として受け入れ、そこに蓄積された時間や記憶が宿り続けると考えています。外国の街角で目にした、ユーモラスでありながら強いメッセージを放つ落書きのように、時間を超えて心に残る絵を目指しています。

SAN BANCHO GALLERY

三番町ギャラリー

Comments